Wir brauchen eine Industriestrategie um die Corona-Krise zu überwinden. Vier Säulen sollte sie unbedingt beinhalten. Von Julia Eder. Zur PDF-Version.

Die Industrie ist das Herzstück der österreichischen Wirtschaft. Die Sachgüterproduktion inklusive Bergbau trug im Jahr 2019 direkt 18,9% zur Bruttowertschöpfung in Österreich bei. Der Anteil sinkt zwar in laufenden Preisen gemessen. Real blieb er aber in den letzten Jahrzehnten relativ konstant. Werden alle vor- und nachgelagerten Tätigkeiten, zu denen auch produktionsbezogene Dienstleistungen zählen, miteinberechnet, steigt der Betrag auf ungefähr 45% der Wertschöpfung. Aktuell wirken nicht nur die Folgen der Pandemiebekämpfungsmaßnahmen auf die Industrie. Auch geopolitische Reibereien, das Voranschreiten der Digitalisierung und die notwendige ökologische Umgestaltung vieler Industriezweige sind wichtige Faktoren, die die Industrie unter Zugzwang bringen.

Auf EU-Ebene wird seit mehreren Jahren intensiv debattiert, wie die anstehenden Herausforderungen am besten gemeistert werden können. Viele Diskussionen werden auch in Österreich aufgegriffen und es gibt bereits eine Vielzahl an Förderprogrammen auf unterschiedlichen Ebenen. Allerdings fehlt bis heute die Ausarbeitung einer umfassenden Industriestrategie, die angemessene Ziele und Maßnahmen festlegt und deren Umsetzung koordiniert. Die Anfang 2020 im Regierungsprogramm versprochene Standortstrategie hätte in diese Richtung gehen können, wurde aber bislang nicht fertig ausgearbeitet. Im Folgenden werden vier Säulen vorgestellt, auf die sich eine solche Strategie unbedingt stützen sollte (siehe auch Abbildung 1).

1) Unterstützung der Betriebe beim sozial-ökologischen Umbau

Aus ökologischer Sicht ist die Dekarbonisierung der energieintensiven Industriezweige – z.B. der Stahlindustrie – sowie jener Industrien, deren Endprodukte viele Emissionen hervorbringen – z.B. die Autoindustrie – besonders wichtig. Die betroffenen Unternehmen arbeiten bereits an Strategien, um die Energieeffizienz zu erhöhen und die Emissionen zu senken. Beispiele sind die Optimierung und breite Einführung CO2-neutraler Stahlerzeugung sowie die Ausweitung von Elektromobilität. Eine vollständige Abwicklung dieser Branchen ist unrealistisch, aber zumindest über die gezielte Diversifizierung der Produktpalette sollte nachgedacht werden. Denn wie auch im CON-LABOUR-Projekt betont: Konversion, im Sinne einer Anpassung der Produktionskapazitäten, erfolgt in jedem Fall. Die Frage ist, ob sie marktbasiert – „durch Desaster“ – oder staatlich gelenkt – „durch Design“ – geschieht.

Bisher fehlt allerdings die Erarbeitung einer ganzheitlichen, nachhaltigen Industriestrategie, die sektorspezifische Diversifizierungs- und Konversionspläne beinhaltet. Die Einbindung der SozialpartnerInnen ist unbedingt notwendig, um auch für einen gerechten Übergang im Sinne der Beschäftigten zu sorgen, wie dies beispielsweise beim deutschen Kohleausstieg passiert ist. Solche Pläne für den Wandel müssen mit den Beschäftigten, nicht für sie, erstellt werden.

Aktuell wird beim ökologischen Umbau zu sehr auf den Markt vertraut. Es sollen vorrangig staatliche Anreize gesetzt werden, aber kaum direkte Eingriffe erfolgen. Dadurch bestimmen gewinnorientierte Unternehmen in großem Ausmaß über unsere Zukunft. Sinnvoll wäre die Schaffung zweier staatlicher Fonds, um die aktuellen Herausforderungen zu meistern. Analog zur „Stolz auf Wien Beteiligungs GmbH“ sollte ein österreichweiter Fonds geschaffen werden, der von den Corona-Eindämmungsmaßnahmen getroffenen Unternehmen unter die Arme greift. Zugleich braucht es einen Transformationsfonds, der kleine und mittlere Unternehmen bei Dekarbonisierung und Digitalisierung unterstützt.

2) Stärkung lokaler und regionaler Wirtschaftskreisläufe

Nachdem die Diskussion mehrere Jahrzehnte von Standortverlagerungen und Auslagerungen dominiert war, wird aktuell wieder die Bedeutung regionaler Wirtschaftskreisläufe betont. Die EU argumentiert dabei einerseits geopolitisch mit dem Ziel strategische Autonomie (v.a. gegenüber China und den USA) zu erreichen, andererseits weist sie auf die Vorzüge der Kreislaufwirtschaft hin. Wirklich konkret ausformuliert sind beide Konzepte allerdings (noch) nicht, da einige Fragen umkämpft sind.

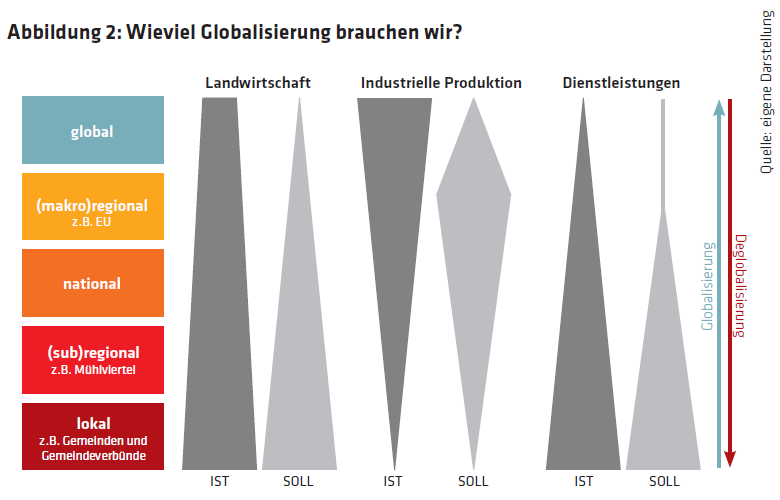

Aus einer fortschrittlichen Perspektive kann eine Stärkung heimischer Wirtschaftskreisläufe nur das Streben nach ökonomischer Subsidiarität bedeuten. Das heißt, dass versucht wird auf der unterst möglichen Ebene zu produzieren und Dienstleistungen aus der Nähe zu beziehen, was je nach Sektor unterschiedlich einfach möglich ist (siehe Abbildung 2). Für alle Güter, die nicht im nationalen oder europäischen Rahmen hergestellt oder beschafft werden können, macht ein strenges Lieferkettengesetz Sinn. Öffentliche Beschaffung kann lokale, regionale, nationale oder europäische Wirtschaftskreisläufe stärken. In Österreich fixiert das neue Bundesbeschaffungsgesetz (weiterhin) das Bestbieter-, nicht Billigstbieterprinzip. Es können also zusätzlich zu rein ökonomischen Kriterien auch ökologische und soziale in die Ausschreibung aufgenommen werden. Ein gutes Beispiel dafür ist die Strategie des Community Wealth Building, auf deren Grundlage der Städte und Gemeinden in den USA und in Großbritannien lokalen Wohlstand aufbauen (und zum Teil zurückholen).

Aktuell ist das größte Hindernis für fortschrittliche Beschaffung auf lokaler Ebene die prekäre finanzielle Lage vieler Gemeinden, die einerseits zur Auswahl des billigsten Anbieters zwingt und andererseits auch die personellen Ressourcen, die für komplexere Ausschreibungsverfahren nötig sind, nicht aufbringen können. Hier muss die Gemeindefinanzierung so angepasst werden, dass neue Spielräume für soziale und ökologische Beschaffung entstehen.

Auch die Gestaltung einer nachfrageorientierten Industriepolitik ist sinnvoll, vor allem wenn sie auf den gesamten servoindustriellen Sektor abzielt, also nicht nur den produzierenden Bereich selbst, sondern auch „produktionsorientierte“ Dienstleistungen einbezieht. Dabei ist unter Rücksichtnahme auf den ökologischen Fußabdruck bei jedem Auftrag die Heranziehung regionaler Güter und Dienstleistungen zu überprüfen. Die öffentliche Hand könnte aber auch die Binnennachfrage nach umweltfreundlichen Produkten ankurbeln, zum Beispiel indem Wohnhäuser gezielt thermisch saniert werden. Dies wird bei den Wiener Gemeindebauten bereits seit mehreren Jahren umgesetzt. Auch durch die bevorzugte Beschaffung von ökologisch hergestellten und im Verbrauch umweltfreundlichen Gütern kann die öffentliche Hand wichtige Produktionsumstellungen beschleunigen. Im Idealfall würde dies als best practice auch auf lokal gut verankerte, private Unternehmen übergreifen, die höchstmögliche soziale und ökologische Standards erreichen wollen.

3) Gerechte Verteilung der Gewinne

In Österreich lagen die Ausgaben für Forschung und Entwicklung (FuE) im Jahr 2018 bei 3,17% des BIP. Damit ist die österreichische FuE-Quote nach der schwedischen die zweithöchste in der EU. Dies liegt auch an umfassenden staatlichen Förderungen für die heimische Forschungslandschaft. Natürlich ist eine innovative Industrie für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung von Vorteil und es ist sinnvoll, dass der Staat hier richtungsgebend und unterstützend eingreift. Wie bei allen staatlichen Förderungen muss aber auch hier garantiert werden, dass nicht der Staat die Grundlagen für (Innovations-)Gewinne finanziert und diese dann letztendlich in privater Hand bleiben.

Die Brisanz dieser Frage zeigt sich im Corona-Kontext. So wurde die Impfstoffentwicklung maßgeblich durch öffentliche Gelder unterstützt. Die Herstellung und damit die Absatzgewinne der Impfstoffe werden nun aber privatisiert. Strenge Regeln braucht es auch bei Unternehmen, die Corona-Hilfen erhalten. Neben einer längerfristigen Standortgarantie sollten der vorübergehende Verzicht auf Dividendenausschüttung, spätere Gewinnbeteiligung der öffentlichen Hand sowie die verpflichtende Rückzahlung der Hilfen bei Abwanderung zur Bedingung gemacht werden. Eine andere Möglichkeit eine langfristige Teilhabe an den Gewinnen für die breitere Gesellschaft zu sichern, ist eine Staatsbeteiligung an Unternehmen, die Unterstützung aus öffentlichen Geldern erhalten (haben).

4) Veränderung der Eigentumsverhältnisse

Nach dem Zweiten Weltkrieg war ein relevanter Teil der österreichischen Industrie verstaatlicht. Für die Verwaltung der Staatsbetriebe war zunächst die österreichische Regierung zuständig. Ab 1949 gab es ein eigenes Ministerium dafür. Im Jahr 1967 wurde die Verwaltung der Staatsbeteiligungen unter einer ÖVP-Regierung in die Österreichische Industrieverwaltungs-Gesellschaft m.b.H. (ÖIG) ausgelagert, die unter der ersten Kreisky-Regierung 1970 in eine Aktiengesellschaft – die Österreichische Industrieholding Aktiengesellschaft (ÖIAG) – umgewandelt wurde. Ihre Rolle änderte sich schrittweise von einer Beteiligungs- zu einer (Teil-)Privatisierungsagentur. Ab den 1980er-Jahren wurden die – oft profitablen – Staatsunternehmen ganz oder Anteile an ihnen verkauft. Dies erfolgte oft weit unter ihrem eigentlichen Wert. Volksvermögen wurde (zu) billig abgegeben und damit auch zukünftige Ansprüche auf Dividenden vernichtet. Ein neuer Tiefpunkt war das ÖIAG-Gesetz der schwarzblauen Regierung aus dem Jahr 2000, das die ÖIAG mit der Totalprivatisierung der noch übrigen Betriebe beauftragte und außerdem dem Aufsichtsrat die Selbsterneuerung ermöglichte. So kam es, dass viele der früheren Staatsbetriebe heute Niederlassungen transnationaler Konzerne sind.

Erst mit der Umwandlung der ÖIAG in die Österreichische Bundes- und Industriebeteiligungen GmbH (ÖBIB) unter der Regierung Faymann im Jahr 2015 wurde wieder ein aktiveres Beteiligungsmanagement durch den Staat möglich. Im Jahr 2019 wurde die ÖBIB – auf Initiative des Finanzministers Löger in der Regierung Kurz I – wieder zur Aktiengesellschaft und damit zur Österreichischen Beteiligungs AG (ÖBAG). Es gibt also auch heute noch ein Organ, das staatliche Beteiligungen verwaltet und im Rahmen einer industriepolitischen Strategie gezielt genutzt werden könnte. Allerdings weisen die vielen institutionellen Umformungen, die immer auch mit personellen Neubesetzungen einhergingen, auf ein fundamentales Problem hin: Die staatlichen Unternehmen waren auch immer eine Spielwiese der Politik, auf der Pfründe proportional verteilt wurden und ein Interessenausgleich zwischen beiden großen Lagern hergestellt wurde. Zudem wurde manchmal die Sicherung von Arbeitsplätzen über die betriebswirtschaftliche Vernunft gestellt und gesunde Betriebe mit Zwangsfusionen „beglückt“. Auf lange Sicht schadete das allen beteiligten Betrieben und kostete letztendlich Arbeitsplätze.

Selbstverständlich muss aus der Geschichte gelernt werden. Zugleich gilt es aber auch neoliberale Propaganda zurechtzurücken. Viele der Betriebe in Staatsbesitz oder mit Staatsbeteiligung warfen Gewinne ab, die ins Staatsbudget flossen. Zudem hat sich im letzten Jahr gezeigt, welch problematische Folgen diese Privatisierungen langfristig gesehen haben. Viele Betriebe gehören nun zu transnationalen Konzernen, für die der Standort Österreich nur bedingt Bedeutung hat (siehe z.B. ATB oder MAN). Der aktuelle Handlungsrahmen für den Staat ist stark eingeschränkt: Weder kann man Weichenstellungen für die Produktion der Zukunft vornehmen, noch Abwanderungen endgültig verhindern. Es bleibt lediglich das Füllhorn auszuschütten und zu hoffen, dass von den Konzernen in die Nachhaltigkeit des Standorts und der Produkte investiert wird. Damit werden breitere gesellschaftliche Interessen von gewinnorientierten Konzernen und nicht von politischen Entscheidungen mit längerfristigem Horizont abhängig gemacht. Progressive Industriepolitik muss deshalb auch die bestehenden Eigentumsverhältnisse hinterfragen.

Das Ziel muss die Einschränkung der Macht transnationaler Konzerne sein. So müssen bei der öffentlichen Beschaffung Kriterien so geändert werden, dass auch kleine und mittlere Unternehmen bei der Auftragsvergabe konkurrieren können. Aber auch Demokratie und Mitbestimmung in der Wirtschaft müssen ausgebaut werden, zum Beispiel durch die Förderung von Genossenschaftsgründungen. Insbesondere für von der Schließung bedrohte Unternehmen sollten außerdem neue Modelle der Staatsbeteiligung entwickelt sowie Staatsübernahmen in Betracht gezogen werden. Staatsbeteiligungen kann es dabei nicht ohne Mitspracherecht im operativen Geschäft geben. Übernimmt der Staat den Betrieb vollständig, sollten neue Modelle der gesellschaftlichen Verwaltung angedacht werden, z.B. die Besetzung des Aufsichtsrats zu je einem Drittel durch VertreterInnen des Staats, der Belegschaft und der KonsumentInnen. Zudem sollte es für die Beschäftigten einfacher werden, einen von der Schließung bedrohten Betrieb selbstverwaltet weiterzuführen.

Die Herausforderungen der Digitalisierung, der Dekarbonisierung und der Corona- Krise erfordern eine gut durchdachte Industriestrategie. Damit diese zukunftsfähig ist, muss sie Betriebe beim sozial-ökologischen Umbau unterstützen, lokale und regionale Wirtschaftskreisläufe stärken, die Gewinne gerecht verteilen und die Eigentumsverhältnisse verändern. Die fortschrittlichen sozialen Kräfte sollten sich für die Berücksichtigung dieser Kriterien in der Standortstrategie der Regierung stark machen und dafür ihre Mobilisierungskraft einsetzen.

Zum Weiterlesen

• Bayer, Kurt (2020a): Industriestrategie in Zeiten der Coronakrise (19.5.2020).

• Bayer, Kurt (2020b): Die Österreichische Industrie – allein gelassen? (20.9.2020).

• CON-LABOUR (2020): Sozial-ökologische Konversion.

• Eder, Julia/Schneider, Etienne (2018): Progressive Industriepolitik –Ein Ausweg für Europa!?

• Huber, Patricia (2020): Konzerne nehmen Corona-Millionen und wandern ab – Kurz schaut zu (6.10.2020).

• Leisch, Wilfried (2000): ÖIAG: Rausverkauf – der letzte Akt? Hintergründe und Alternativen (15.9.2000).

• Karasz, Lena (2020): Gezielt Arbeitsplätze schaffen durch öffentliche Beschaffungen (7.8.2020).