Die Qualität der Demokratie äußert sich in einer breiten, über alle gesellschaftlichen Gruppen hinweg verteilten Partizipation. Eine Untersuchung am Beispiel Wien. Von Tamara Ehs. Zur PDF Version.

Fast die Hälfte aller dauerhaft in Wien lebenden Menschen ist nicht im Gemeinderat beziehungsweise Landtag repräsentiert. Während die einen mangels österreichischer Staatsbürgerschaft nicht wahlberechtigt sind, machen die anderen nicht von ihrem Wahlrecht Gebrauch. Wirft man einen Blick auf den sozioökonomischen Hintergrund jener 45 % Nichtrepräsentierten, zeigt sich eine soziale Schieflage: Arbeitslose, Arme, Armutsgefährdete, Menschen mit niedriger formaler Bildung und Menschen mit Migrationshintergrund sind nicht entsprechend vertreten. Ihre Nichtteilnahme an demokratischen Prozessen wird von der Forschung zunehmend als Folge sozialer Exklusion erkannt. Der deutsche Demokratieforscher Armin Schäfer macht deutlich: „Die Entscheidung für oder gegen politische Beteiligung trifft zwar der Einzelne, doch tut er dies nicht unabhängig von der sozialen Umwelt.“ Bemerkenswert ist dies auch in Hinblick auf die historische Entwicklung: Denn während einst die bürgerlichen Bezirke wie der 1., 7., 8., 9., sowie 18. und 19. Bezirk zu jenen mit der geringsten Wahlbeteiligung zählten und die Arbeiterbezirke beinahe geschlossen zu den Urnen schritten, hat sich das Bild heute gewandelt. Die an Einkommen und Bildungsabschlüssen ressourcenstarken Bezirke dominieren, während Bezirke wie Favoriten, Rudolfsheim-Fünfhaus und die Brigittenau das Schlusslicht nicht nur in der Einkommensstatistik, sondern auch in der Wahlbeteiligung und bei den Wahlberechtigten in Relation zur Bevölkerung bilden. Anlässlich des Republiksjubiläums wirft diese Ausgabe der Perspektiven einen Blick auf die Demokratie in Wien.

Das Rote Wien

Bei Ausrufung der Republik 1918 galt in Wien immer noch das Privilegienwahlrecht; das allgemeine Männerwahlrecht 1907 hatte den Wiener Gemeinderat nicht berührt. Doch in StGBl 5/1918 war festgelegt, dass die Neuwahl der Gemeindevertretung binnen drei Monaten und vor allem nach dem allgemeinen, gleichen, direkten und geheimen Wahlrecht ohne Unterschied des Geschlechts zu erfolgen hatte. Bis dahin musste der Gemeinderat nach Anweisung des Staatsrats durch eine angemessen Anzahl von Vertreter_innen der Arbeiterschaft ergänzt werden. Jene Neuwahl fand am 4. Mai 1919 statt und brachte der Sozialdemokratie mit 54,2 % den ersten Platz, den sie auch in den nächsten Wahlen verteidigte (1923: 55,9 % und 1927: 60,3 %). Bei den letzten freien Wahlen der Ersten Republik im Jahr 1932 konnte die Sozialdemokratie mit 59 % ihr Ergebnis halten. Das ist insofern erwähnenswert, weil zugleich die NSDAP mit 17,4 % in den Gemeinderat einzog. Sie hatte aber kaum in die sozialdemokratische Wählerschaft vordringen können, sondern ihre Gewinne im bürgerlichen Milieu errungen. In der Zeit des Austrofaschismus und im Nationalsozialismus fanden keine demokratischen Wahlen statt. Am 25. November 1945 wurde die erste freie Gemeinderatswahl der Zweiten Republik durchgeführt. Die SPÖ erreichte dabei mit 57,2 % abermals die absolute Mehrheit. Den zweiten Platz belegte die ÖVP mit 34,9 %. Zudem konnte die KPÖ mit 7,9 % und 6 Mandaten in den Landtag einziehen. Seither verteidigt die SPÖ in Wien den ersten Platz, der ihr durch das mehrheitenfreundliche Verhältniswahlrecht – ein Verzerrungsfaktor, der die stimmenstärkste Partei über ihren Stimmenanteil hinaus mit Mandaten versorgt – lange Zeit auch eine absolute Mandatsmehrheit sicherte. Erst kürzlich reduzierte eine Wahlrechtsreform (LGBl. Nr. 20/2016) den mehrheitsfördernden Faktor von 1 auf 0,5. Dieser kommt bei der nächsten Wienwahl 2020 erstmals zur Anwendung.

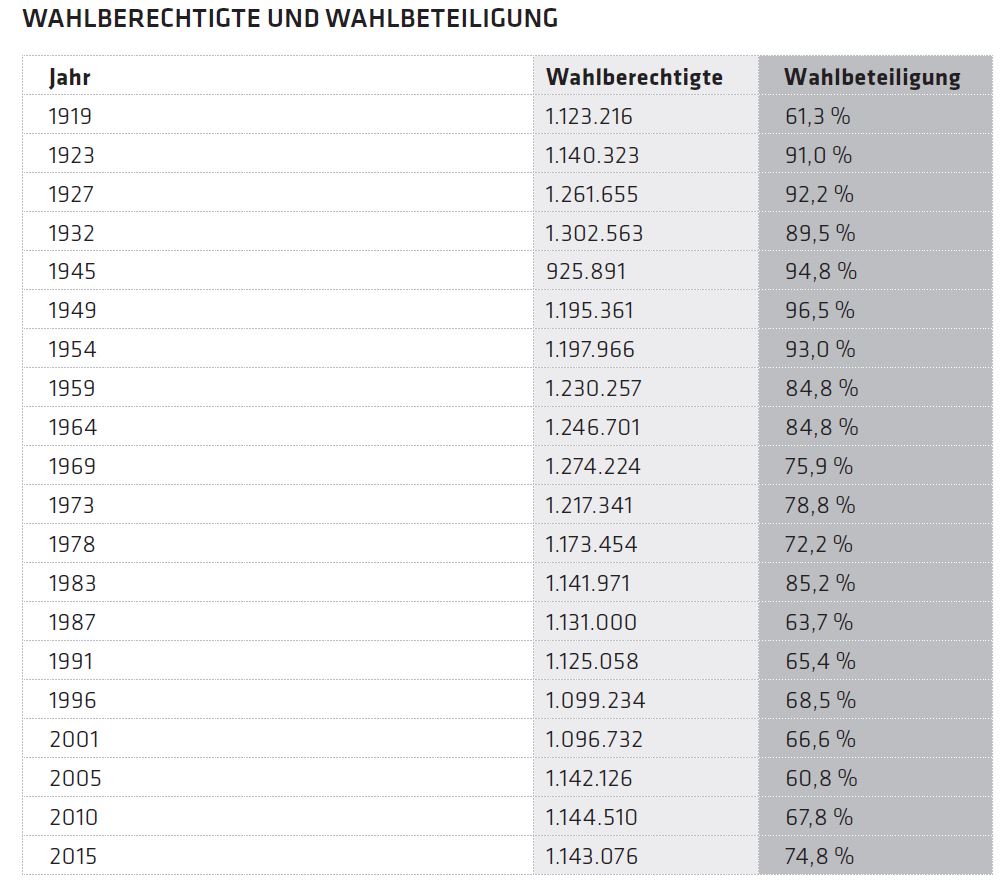

Bei Wiener Landtags- und Gemeinderatswahlen hatte es niemals eine Wahlpflicht gegeben. Dennoch war die Wahlbeteiligung lange Zeit im internationalen Vergleich ungewöhnlich hoch. Sie begann erst ab den späten 1960er Jahren unter die 80%-Marke zu sinken; statistische Ausreißer wie 85,2 % im Jahr 1983 sind darauf zurückzuführen, dass am gleichen Tag auch Nationalratswahlen abgehalten wurden, die stets stärker zu mobilisieren vermögen. Den Tiefpunkt erreichte die Wahlbeteiligung 2005 mit nur mehr 60,8 %. Zuletzt ist sie durch eine stilisierte Kopf-an-Kopf-Kampagne zwischen SPÖ und FPÖ wieder gestiegen, sodass der derzeitige Landtag und Gemeinderat eine Legitimation aufweist, wie er sie – abgesehen vom genannten statistischen Ausreißer – seit den späten 1970er Jahren nicht mehr erreichen konnte. Bei aller Freude über den Anstieg der Wahlbeteiligung ist doch zu bedenken, dass laut Prognose für die Wienwahl 2020 bereits 28 % der Wiener Bevölkerung im Wahlalter nicht wahlberechtigt sein wird. Geht man zudem von wiederum 25 % Nichtwähler_innen aus, beruht die Legitimation des Wiener Gemeinderats und Landtags wie schon heute auf nur etwas mehr als der Hälfte der Wiener Bevölkerung im Wahlalter. Hinzu kommt seit einigen Jahren eine soziodemographische Beteiligungskluft, die die politisch verfasste Gesellschaft von ihrer demokratischen Basis her allmählich delegitimiert. Diese Kluft wird sich nicht von selbst schließen, sondern sogar größer werden, wenn nicht entsprechend politisch gegengesteuert wird.

SPÖ und Grüne bewiesen hinsichtlich der steigenden Zahl von Nichtwahlberechtigten Problembewusstsein, als sie im Dezember 2002 im Rahmen des Demokratiepakets nicht nur die Wahlaltersenkung auf 16 Jahre, sondern auch das Ausländerwahlrecht zumindest auf Bezirksebene beschlossen. Neben EU-Bürger_innen sollten erstmals in Österreich ebenso Angehörige von Drittstaaten ihre Vertretung selbst wählen und gewählt werden, insofern sie fünf Jahre lang ohne Unterbrechung in Wien ihren Hauptwohnsitz gemeldet haben. Im Feber 2003 beeinspruchte die ÖVP-FPÖ-geführte Bundesregierung das neue Wiener Wahlrecht, woraufhin der Wiener Landtag einen Beharrungsbeschluss fasste. Der daraufhin von den Wiener Landtagsfraktionen ÖVP und FPÖ angerufene Verfassungsgerichtshof hob das Gesetz im Juni 2004 mit der Begründung auf, dass die österreichische Staatsbürgerschaft eine unbedingt notwendige Voraussetzung für die Ausübung des Wahlrechts ist und die Bundesverfassung ein wahlrechtliches Homogenitätsprinzip festlegt. Das Ausländerwahlrecht ist demnach nur über eine Änderung der Bundesverfassung einzuführen, womit der Spielball beim Nationalrat liegt.

Ungleiche Wahlbeteiligung, ungleiche Vertretung

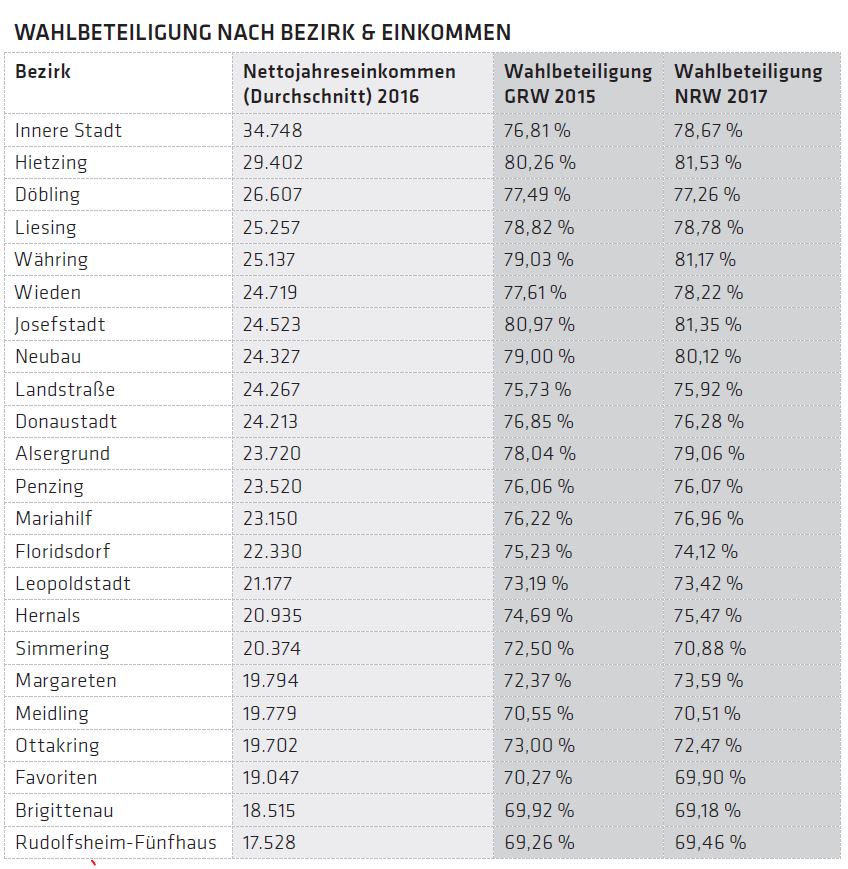

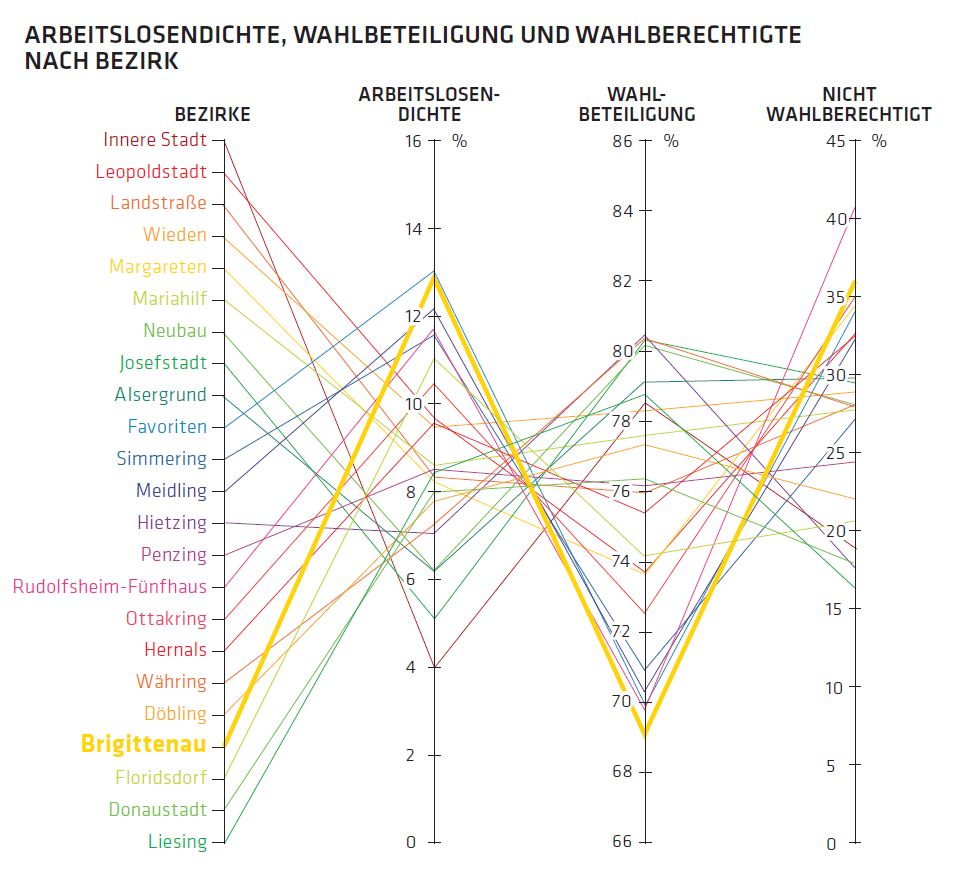

Ungleiches Partizipations- und Wahlverhalten zwischen den Wiener Bezirken ist kein neues Phänomen, sondern zeigte sich bereits in der Ersten Republik. Allerdings haben sich sowohl Ausmaß als auch Verteilung gewandelt. Die Wahlbeteiligung der Innenbezirke (insbesonders 1, 4 sowie 6 bis 9) lag bis in die 1990er Jahre stets unter jener der Außenbezirke. Bezirke mit stark bürgerlich geprägter Wohnbevölkerung zeigten die geringste Wahlbeteiligung. Hingegen waren Bezirke mit hoher Wahlbeteiligung solche mit hohen Anteilen an Arbeiterbevölkerung. Die höchste Beteiligung erreichte meistens Simmering, gefolgt von den Bezirken 21, 22, 10 und 20. Während die Wahlbeteiligung in den kleinen innerstädtischen Bezirken (von Abwanderung betroffen und überaltert) sank, blieb sie in den großflächigen Außen- und Arbeiterbezirken hoch. Dies schlug sich auch in den Wahlergebnissen nieder: Während die SPÖ gut mobilisieren konnte, brach der Wähleranteil der ÖVP (die eher in den Innenbezirken stark gewesen war) seit den 1950ern kontinuierlich ein. Sprengel mit ÖVP-Mehrheit wiesen in allen Bevölkerungsschichten die niedrigste Wahlbeteiligung auf. Die Wahlerfolge der SPÖ seit den späten 1960ern verdeutlichen auch den Zusammenhang zwischen direkter persönlicher Ansprache und Wahlbeteiligung. Wie Daten der MA 62 zeigen, war der Stimmenanteil der SPÖ stets dort am höchsten, wo auch die Wahlbeteiligung besonders hoch war. Parteimitglieder vor Ort (im Gemeindebau, in den Sektionen, in den Vorfeldorganisationen) sprachen die Menschen an und ermunterten sie, zur Wahl zu gehen. Die Ungleichverteilung in der Wahlbeteiligung zwischen Innen- und Außenbezirken behielt bis in die 1990er Gültigkeit; dann kehrte sie sich allmählich um, was die Forschung hauptsächlich sozioökonomischen Faktoren sowie der geringeren Parteibindung (v.a. an die SPÖ) zuschreibt. Gemäß dem Civic Voluntarism Model der Politikwissenschafter Verba, Schlozman und Brady spielt sich die Entscheidung zur Teilnahme auf drei Ebenen ab: Auf der Makroebene sind institutionelle Faktoren ausschlaggebend, wie vor allem das Wahlrecht, das bestimmt, ob jemand überhaupt partizipieren kann. Auf der Mesoebene spielt die Mobilisierung, also die Aufforderung zur Teilnahme eine wichtige Rolle. Diese ist nicht allein durch z.B. Wahlwerbung bestimmt, sondern vielmehr durch sozialen Kontext und objektive Gruppenzugehörigkeit wie Nachbarschaft und Arbeitsumfeld. Auf der Mikroebene sind Ressourcen wie Einkommen und formale Bildung und daraus folgend sozialpsychologische Charakteristika entscheidend. So fördern Parteibindung, allgemeines politisches Interesse (oft infolge höherer Bildung) und vor allem das Gefühl der politischen Selbstwirksamkeit, also das Vertrauen, durch die Stimmabgabe etwas bewirken zu können, die Teilnahmeneigung, während Arbeitslosigkeit und niedrige formale Bildung oft ein mangelndes Gefühl der politischen Selbstwirksamkeit sowie Vertrauen in die Politik nach sich ziehen und somit die Beteiligungsneigung mindern. Kombiniert man sozialpsychologische und soziologische Forschungsansätze, erhält man ein präzises Bild des_r durchschnittlichen Nichtwähler_in: Er_Sie verfügt über weniger Ressourcen an Einkommen und höherer Bildung, ist vielleicht gar von relativer Armut betroffen oder lebt in bloß prekärem Wohlstand, hat weniger Vertrauen, dass seine_ihre Stimme zählt, beziehungsweise ist weniger davon überzeugt, dass Wählen grundsätzlich wichtig ist. Speziell in Wien zeigt sich zudem eine höhere Neigung zur politischen Abstinenz unter eingebürgerten Migrant_innen sowie bei Menschen, die von vielen Nichtwahlberechtigten umgeben sind. Anlässlich der Armutskonferenz im März 2018 nahmen Ö1 und SORA die Wahlbeteiligung in Wiener Bezirken bei der Nationalratswahl 2017 unter die Lupe. Im Zentrum des Interesses standen Arbeitslose. Die aggregierten Daten von Statistik Austria, BMI und dem Arbeitsmarktservice verdeutlichen, inwiefern materielle Armut mit sozialer und politischer Ausgrenzung einhergeht: Bezirke mit vielen Arbeitslosen haben auch eine geringere Wahlbeteiligung.

Grafik: ORF/Ö1. Daten: Statistik Austria, BM.I, Arbeitsmarktservice.

Grafik: ORF/Ö1. Daten: Statistik Austria, BM.I, Arbeitsmarktservice.

Die Abbildung hebt den 20. Bezirk hervor, der hinsichtlich der Wahlbeteiligung mit 69,2 % das Schlusslicht bildete. In der Brigittenau gibt es 12,7 % Arbeitslose und zudem 35,8 % Nichtwahlberechtigte. Ähnlich lauten die Zahlen in den Bezirken 10 und 15. Gemein sind ihnen ein geringes Durchschnittseinkommen, eher niedrige Bildungsabschlüsse und ein überproportionaler Anteil von Nichtwahlberechtigten. Dies hat zur Folge, dass die Einwohner_innen der Brigittenau, Favoritens oder von Rudolfheim-Fünfhaus sowohl im Wiener Gemeinderat und Landtag als auch im österreichischen Nationalrat schlechter vertreten sind, als es ihrer Bevölkerungszahl entspräche. Die Einwohner_innen Hietzings hingegen sind sowohl reicher an Einkommen als auch an Vertretungsmacht in den politischen Institutionen; denn mit 81,53 % führt der 13. Bezirk die Wahlbeteiligung an. Ihm folgen die Josefstadt, Währing und Neubau mit jeweils über 80 % Wahlbeteiligung. Diese Bezirke zählen auch zu jenen mit den höchsten Durchschnittseinkommen, höheren Bildungsabschlüssen und niedrigsten Arbeitslosenzahlen.

Im historischen Kontext beachtenswert ist die weitgehende Umkehr der teilnahmestarken und teilnahmeschwachen Bezirke: Heute sind es die Arbeiterbezirke, die in geringerem Ausmaß zu den Urnen schreiten. Denn der Zuzug von „Gastarbeiter_innen“ mitsamt deren Familien und deren Fokussierung auf nur einige Bezirke begründete nicht nur eine ethnische Segmentierung des Arbeitsmarkts, die bereits im Konzept der Gastarbeiteranwerbung angelegt war, sondern auch eine Segmentierung der Bevölkerung in Bezirke mit vielen und mit weniger politisch Mitspracheberechtigten. Dadurch entstand laut der Migrationsforscherin Ingrid Oswald ein verfestigter subkultureller Dauerzustand. Dieser trägt bis heute zu einer sozioökonomischen Segregation bei, die sich schließlich in der Wahlbeteiligung niederschlägt: Eingebürgerte Migrant_innen nehmen ihr Wahlrecht seltener wahr. Ihre Beteiligungsneigung ist auch dadurch gesenkt, dass sie von vielen Nichtwahlberechtigten (Verwandten, Bekannten, Nachbar_innen) umgeben sind und daher weniger politische Ansprache und Mobilisierung erfahren. Dies wirkt sich wiederum auf Wiener_innen aus, deren Familien schon seit Generationen die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen: Weil sie von vielen Nichtwahlberechtigten und nichtwählenden Eingebürgerten umgeben sind, gehen auch sie seltener wählen, und wenn sie wählen, ist ihre Stimme als Brigittenauer_in oder Favoritner_in im Gemeinderat und Landtag in Relation zur Bevölkerungsgröße ihres Bezirkes unterrepräsentiert. Wenn schon nicht aus allgemeinem Demokratiebewusstsein, so doch aus repräsentationspolitischem Eigennutz sollten alteingesessene Wiener_innen also Interesse haben, dass möglichst viele ihrer Mitmenschen die Staatsbürgerschaft beziehungsweise das Wahlrecht erhalten und aktiver in die Demokratie eingebunden werden.

Was hat das alles zu bedeuten?

Die Qualität der Demokratie äußert sich unter anderem in einer breiten, über alle gesellschaftlichen Gruppen hinweg verteilten Partizipation. Dabei sind die Ressourcen Bildung und Einkommen zentrale Faktoren. Sind diese ungleich verteilt, wirkt sich dies auf die Partizipation aus, was letztlich die Legitimation demokratischer Systeme schwächt. Zahlreiche Studien belegen mittlerweile eine deutliche Beziehung zwischen Beteiligung und Ungleichheit: Der Politikwissenschafter Frederick Solt belegte in europäischen Longitudinalstudien, dass gemeinsam mit der steigenden Einkommensungleichheit die Wahlbeteiligung sinkt. Andrea Filetti wies kürzlich nach, dass der Gini-Index hinsichtlich Einkommensungleichheit eine negative Relation zur politischen Beteiligung aufweist: Je größer der Unterschied, desto weniger Menschen engagieren sich in politischen Vereinigungen, unterzeichnen eine Petition oder beteiligen sich aus politischen Gründen an einem Konsumboykott. Auch die jüngste Oxfam-Studie widmete sich dem Thema und die Wochenzeitung „Die Zeit“ resümierte: Wer reich ist, macht Politik. Der deutsche Politologie Armin Schäfer konnte mittels Daten der OECD sowie eigener Erhebungen nachweisen, dass die individuelle Wahlbeteiligung desto niedriger ausfällt, je ungleicher die Haushaltseinkommen zum Zeitpunkt einer Wahl verteilt sind. Seine ländervergleichenden Befunde bestätigen die Theorie relativer Machtbeziehungen. Diese Theorie geht davon aus, dass große Unterschiede in den individuell verfügbaren Ressourcen die am wenigsten Begünstigen lehren, sie könnten sich politisch nicht durchsetzen, weil ihre Stimme nichts gegen die Interessen der Bessergestellten bewirke. Die sozial Benachteiligten beobachten demnach die grobe und vor allem wachsende gesellschaftliche Ungleichheit und meinen, „die da oben“ würden ohnehin tun, was sie wollen, und sich nicht um sie kümmern; also hätte es auch keinen Sinn, an deren Vereinbarungen und Verständigungsinstrumenten mitzuwirken. Oder wie Solt es ausdrückt: „Greater economic inequality increasingly stacks the deck of democracy in favor of the richest citizens, and as a result, most everyone else is more likely to conclude that politics is simply not a game worth playing.” Durch die Ungleichheit entmutigt, beteiligen sich Menschen nicht respektive immer weniger. „Es ist also nicht allein die Höhe der individuell verfügbaren Ressourcen, sondern vielmehr die mit der Ressourcenverteilung veränderte Motivation, die Beteiligungsdifferenzen vergrößert“, resümiert Schäfer. Martina Zandonella und Evelyn Hacker konnten den Einfluss von sozialer Ungleichheit auf die Wahlbeteiligung für Österreich nachweisen. In ihrer Studie zur Nationalratswahl 2013 zeigten sie, dass Arbeitslosigkeit bereits per se zu einer geringeren Beteiligung führt und darüber hinaus noch mit einer geringeren politischen Selbstwirksamkeit einhergeht, was die Teilnahmewahrscheinlichkeit zusätzlich senkt. Daraus entsteht eine Wirkungskette von wachsender sozialer Ungleichheit, ungleicher politischer Partizipation und schließlich Entscheidungen zu Gunsten derer, die sich politisch beteiligen, was schließlich die Nichtbeteiligten noch weiter zu Benachteiligten macht. Der Matthäuseffekt bewirkt, dass sich im politischen Prozess die Interessen jener Gruppen stärker durchsetzen, die schon zuvor über mehrRessourcen verfügten. Politiker_innen orientieren sich nämlich im Konfliktfall an den Interessen jener Gruppen, die mit großer Wahrscheinlichkeit auch an der nächsten Wahl wieder teilnehmen werden. Hier ist der egalitäre Kern der Demokratie bedroht, der nach der gleichen Berücksichtigung aller Interessen verlangt. Steigt die soziale Ungleichheit, nimmt die Demokratie Schaden, wie auch Zandonella und Hacker mit Bezug auf Österreich betonen: „Setzt sich also der Trend der letzten dreißig Jahre, der eine Zunahme der Einkommensungleichheit zeigt, fort, wird auch die Systematik des Nichtwählens zunehmen. Zu Ende gedacht geht das Recht dann nicht mehr vom Volk bzw. von einem repräsentativen Querschnitt des Volkes, sondern nur mehr von einem exklusiven Teil davon aus.“

Was man dagegen tun kann?

Oftmals besteht die Vorstellung, mehr direkte Demokratie würde jene Enttäuschten zurückholen, die sich abgewandt haben. Tatsächlich erweitert sie schlicht das Handlungsrepertoire derjenigen, die sich ohnehin schon beteiligen. Denn neue Einflussmöglichkeiten werden nicht von allen gleichermaßen (gut) genutzt. Zusätzliche Politikkanäle erweisen sich empirisch häufig als Einflussmöglichkeiten nur für bestimmte Teile des Elektorats. Es tritt demnach ein Matthäuseffekt anstatt des erhofften Verbreiterungseffekts ein: „Wählen und Mitarbeit in einer Partei auf der einen Seite sowie ehrenamtliches und unkonventionelles Engagement auf der anderen Seite befruchten sich gegenseitig. Wer hier besonders aktiv ist, tut jenes auch. Ganz anders stellt sich die Situation der sozial Schwachen dar, die weder das eine noch das andere in gleicher Zahl und Intensität nutzen. Der Formwandel politischen Engagements kann gleichzeitig einen Qualitätsverlust der Demokratie darstellen, wenn politische Gleichheit als Maßstab herangezogen wird“, so Armin Schäfer. Aufgrund der vorhandenen Partizipationsdaten muss geschlussfolgert werden, dass rechtliche Gleichheit allein und die bloße Ausweitung des Beteiligungskataloges politische Ungleichheit nicht verhindern. Vielmehr müsste der sozialen Ungleichheit entgegen gewirkt werden, um (wieder) mehr Menschen in demokratische Prozesse einzubinden. Ein hohes Bildungsniveau, ein gesicherter Arbeitsplatz und (damit) relativer Wohlstand sind die entscheidenden Faktoren für gesellschaftliches und politisches Engagement. Der Faktor Bildung spielt auf zweierlei Weise eine Rolle: Einerseits sind Höhergebildete seltener und wenn doch kürzer arbeitslos, andererseits geht mit ihrer höheren Bildung ein stärkeres Verständnis politischer Selbstwirksamkeit einher. Das heißt, selbst wenn diese Menschen eine Zeitlang arbeitslos sind, halten sich aufgrund ihrer sozialpsychologischen Charakteristika dennoch an der politischen Teilnahme fest. Im Sinne der Demokratie müsste daher jenen unteren Einkommensschichten besondere Aufmerksamkeit zu Teil werden, die seit Jahren unter oder nur knapp über der Armutsschwelle leben. Arbeitsplatzund materielle Sicherheit erscheinen somit als konstitutive Voraussetzungen für politisches Engagement. Mit besonderem Blick auf die Wiener Demographie ist zudem zu beachten, dass Eingebürgerte eine nochmals geringere Wahlbeteiligung als gebürtige Staatsbürger_innen aufweisen, was auch darin begründet ist, dass sie eher von Nichtwahlberechtigten umgeben sind. Die soziale Logik politischer Partizipation besagt, dass partizipationshemmende Einstellungen durch persönliche Netzwerke verstärkt werden: Wer oft in Gesellschaft von Nichtwahlberechtigten ist, bekräftigt auch selbst das Verhaltensdispositiv, Politik nur passiv zu erleben. Außerdem ist Nichtwählen erblich. 88 % der Erstwähler_innen leben noch im elterlichen Haushalt, wodurch der Familie ein erheblicher Einfluss auf das erste und künftige demokratische Verhalten zukommt. Die Politikwissenschaft geht mehrheitlich davon aus, dass sich Verhaltensmuster, die zu Beginn einer Wahlbiographie auftreten, in späteren Jahren fortsetzen. Wer demnach in einem armen, armutsgefährdeten, bildungsschwächeren und/oder migrantischen Haushalt aufwächst, in dem man sich politisch nicht beteiligt, wird in späteren Jahren auch selbst eher den Urnen fernbleiben. Laut Ifes-Chefin Eva Zeglovits ist bei den jüngsten Wahlberechtigten der Migrationshintergrund von ausschlaggebender Bedeutung. Sie bleiben am häufigsten der Wahl fern. Jenen familiären Sozialisationserfahrungen könnte jedoch in der Schule im Rahmen von mehr politischer Bildung begegnet und somit wieder ein wenig mehr Gleichheit erreicht werden.

Der Beitrag beinhaltet Forschungsergebnisse des Projekts „Protest und Partizipation. 100 Jahre Demokratie in Wien“. Die Autorin dankt dem Wissenschaftsreferat der Kulturabteilung der Stadt Wien und der Österreichischen Akademie der Wissenschaften für die Gewährung eines Forschungsstipendiums.

ZUM WEITERLESEN

• Ö1-Bericht zur Armutskonferenz 2018 mit interaktiver Graphik zu bezirksweisen Daten für Wien: http://oe1.orf.at/armut

• Petra Böhnke und Dietmar Dathe, Rückzug der Armen. Der Umfang freiwilligen Engagements hängt von der materiellen Lage ab – und von Bildung, WZB-Mitteilungen 128/2010, S. 14-17.

• Andrea Filetti, Participating unequally? Assessing the Macro-Micro Relationship Between Income Inequality and Political Engagement in Europe, in: Partecipazione e Conflitto 9/2016, S. 72-100.

• Christian Kaspar / Bernhard Moser, Wahlverhalten von Neubürgern, Migranten und EU-Bürgern, in: Österreichisches Jahrbuch für Politik 2007, Wien 2008, S. 217-234.

• Armin Schäfer, Der Verlust politischer Gleichheit. Warum die sinkende Wahlbeteiligung der Demokratie schadet, Frankfurt am Main 2015.

• Frederick Solt, Economic Inequality and Democratic Political Engagement, in: American Journal of Political Science, 52(1)/2008, S. 48-60.

• Martina Zandonella / Evelyn Hacker, Schadet Ungleichheit der Demokratie? Die Auswirkungen von lokaler Einkommensungleichheit auf das Nichtwählen in Österreich am Beispiel der Nationalratswahl 2013, in: Wirtschaft und Gesellschaft, 42(2)/2016, S. 303-323. http://wug.akwien.at/WUG_Archiv/2016_42_2/2016_42_2_0303.pdf