Mit Zeitpolitik können gesellschaftliche Strukturen und Angebote bedürfnisgerecht gestaltet werden, um ein gutes Leben für alle zu ermöglichen. Von Lukas Heck & Daniel Witzani-Haim. Zur PDF-Version.

„Zeit ist Geld“ – selten treffen wir auf eine Person, der dieser Spruch fremd ist. Benjamin Franklins Zitat steht sinnbildlich für eine Kultur, die Effizienz als höchsten Wert in einem erwerbszentrierten Leben begreift. Unter dem ökonomischen Kalkül wird Zeit als Ressource behandelt, die es zu optimieren gilt. Dies rückt die Perspektive auf die Verteilung der Zeit und ihren qualitativen Wert in den Hintergrund, obwohl diese für gesellschaftliche Teilhabe sowie individuelle Entfaltung unverzichtbar sind.

Über die Verwendung von Zeit

Wir möchten Sie zu einem Gedankenexperiment einladen. Halten Sie einen Moment inne. Wie haben Sie den gestrigen Tag verbracht? War es ein für Sie üblicher Tag? Aus welchen Tätigkeiten bestand er und wie haben Sie die Zeit wahrgenommen? Wie unterscheidet sich dieser Tag von einem Tag vor zehn Jahren?

Jeder Tag umfasst 24 Stunden, doch diese Zeit wird – durch Rahmenbedingungen und Möglichkeiten – höchst unterschiedlich verwendet und erlebt. Im obenstehenden Gedankenexperiment sind es nicht nur Sie allein, der:die über Ihre Zeit entscheidet. Ihre Zeit ist beeinflusst durch Erwerbsarbeit, Ehrenamt, unbezahlte Sorgearbeit (z.B. Kinderbetreuung und Haushaltstätigkeiten) oder Freizeitgestaltung. Eine österreichweite Datenerhebung über die Zeitverwendung gibt es durch die Zeitverwendungserhebungen der Statistik Austria. Diese geben ca. alle 10 Jahre Aufschluss darüber, wie Menschen ihre Zeit verbringen. Die Daten zeigen, wie die unbezahlte Arbeit unter den Haushaltsmitgliedern verteilt ist.

Die Erhebung aus dem Jahr 2021/22 offenbart eine klare Rollenverteilung in Österreich: Frauen ab 20 Jahren bis 64 Jahren leisten durchschnittlich 3 Std. 59 Min. unbezahlte Haus- und Sorgearbeit pro Tag; bei Männern in der gleichen Altersgruppe sind es täglich 1 Std. 55 Min. Bei Familien mit Kindern unter drei Jahren übernehmen Frauen sogar dreimal so viel Kinderbetreuung wie Männer. Grundlegend geändert hat sich seit der letzten Erhebung von 2008/09 wenig, Frauen sind nach wie vor stärker von negativen Folgen wie Einkommensverlust und Mehrfachbelastungen betroffen.

Ungleiche Verteilung von Zeitarmut und Mental Load

Um unser Gedankenexperiment weiterzuführen: Wie sieht ein idealer Tag für Sie aus und wie ist es Ihnen möglich, nah an dieses Ideal heranzukommen? Und: Wie oft haben Sie in letzter Zeit „Ich habe keine Zeit“ gesagt oder von jemandem gehört?

Wenn aufgrund von Verpflichtungen der Sorge- und Hausarbeit, Erwerbsarbeit, Pendelstrecken etc. nicht ausreichend Zeit für Schlaf oder Freizeit, wie Zeit für soziale Kontakte und Bewegung bleibt, spricht man von Zeitarmut. Laut der Time Use Initiative (2024) leiden europaweit 20% der Bevölkerung unter Zeitarmut, der Anteil steigt bei Frauen mit Kindern auf 34 %. Zeitarmut ist folgenreich für ein höheres Risiko an Erkrankungen und kann zu klimaschädliche(re)m Verhalten führen, besonders in den Bereichen Ernährung und Mobilität, z.B. durch ressourcenintensive Wochenendausflüge.

Zeitverwendung passiert darüber hinaus nicht linear. Insbesondere bei Sorge- und Haushaltsarbeit werden oft mehr als zwei Aufgaben gleichzeitig erledigt, die zudem hohen Planungs- und Organisationsaufwand („mental load“) erfordern. Außerdem haben Menschen in prekären Jobs oder in Scheinselbständigkeit oft wenig Autonomie über Zeitpunkt und Länge der Erwerbsarbeit. Besserverdienende Haushalte hingegen können Tätigkeiten auslagern – etwa an Babysitter:innen und migrantische Reinigungs- oder Pflegekräfte.

Zeit wird unter dem Umstand von struktureller Zeitarmut zu einer Verteilungsfrage und damit auch zu einem normativen und politischen Thema. Geschlechter-, Klassen-, race- und Machtverhältnisse spielen hier eine wesentliche Rolle. Wessen Berufslaufbahn wird beispielweise durch Sorgezeiten unterbrochen? Wem reicht ein einzelner Vollzeiterwerb nicht aus, um über die Runden zu kommen? Beim Einkommen werden weitere Effekte auf die gesamte Lebensdauer deutlich: In Österreich sterben Mindestpensionist:innen früher, und viele Menschen gehen aus prekären Jobs krank in die Pension.

Zeitpolitik als Hebel für mehr Zeitgerechtigkeit

Zeit wirft Fragen über die gerechte Verteilung auf, die politisch nicht angegangen, sondern als zu schlechtes „Zeitmanagement“ auf individuelle Verantwortung reduziert werden. Im Kontrast dazu wird unter Zeitpolitik ein Politikfeld der Zukunft verstanden, das Zeit als gesellschaftliche Rahmenbedingung gestalten soll. Zeitpolitik ist immer Querschnittspolitik: sie umfasst nicht einen Politikbereich, sondern wird derzeit implizit in allen Politikfeldern mitverhandelt, z.B. wenn es um die gesetzliche Länge der Elternkarenz oder um Ampel- und Wartezeiten für verschiedene Verkehrsteilnehmer:innen geht.

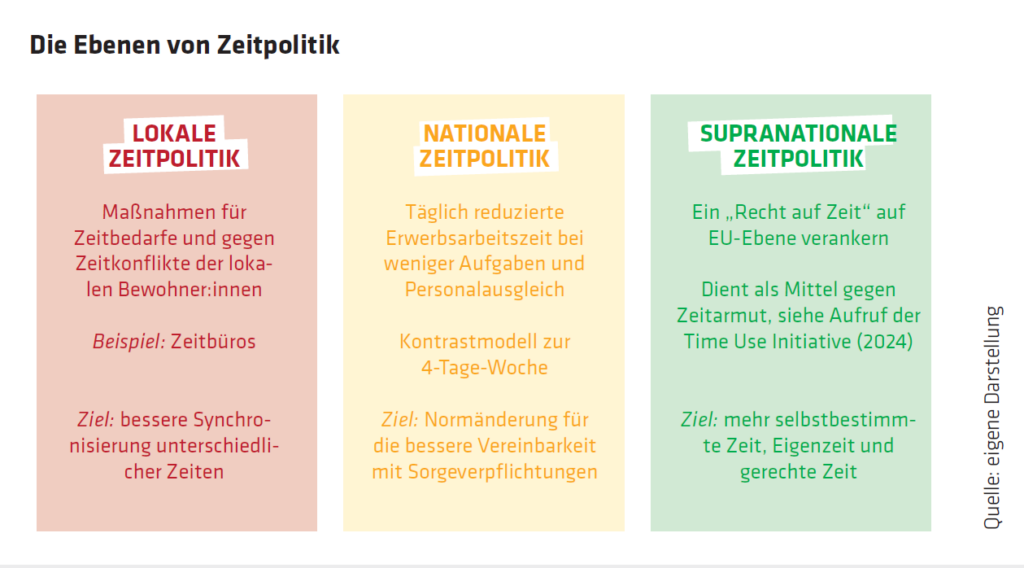

Eine gezielte Zeitpolitik unterscheidet sich von traditionell durchgesetzten Zeitnormen (etwa die Länge eines Erwerbsarbeitstags, Schulzeiten usw.). Als beteiligungsorientiertes Politikfeld nimmt sie bewussten Einfluss auf die zeitlichen Bedingungen der politischen, wirtschaftlichen und sozialen Strukturen, um diese im Sinne eines guten Lebens für alle bedarfsgerecht zu gestalten. Wir beschreiben Zeitpolitik exemplarisch auf drei Ebenen :

Zeitpolitik auf lokaler und kommunaler Ebene wird vor allem dafür genutzt, um Vereinbarkeitskonflikte zwischen Erwerbsarbeits-, Fahr-, Ladenöffnungs- und Kinderbetreuungszeiten zu bewältigen. Als lokale Institutionen werden die Bedarfe und Zeitkonflikte der Bevölkerung von sogenannten „Zeitbüros“ aufgenommen, die ihren Ursprung in Italien haben. Deren Aufgabe besteht darin, entsprechende Verbesserungen zu Harmonisierung und Synchronisierung von Zeiten zu erarbeiten und damit einen Beitrag für zeitliche öffentliche Infrastrukturen zu leisten. Lokale Zeitpolitik berücksichtigt damit Zeitbedarfe und Zeitkonflikte der Bewohner:innen im Alltag und die Aufteilung von Zeit muss damit nicht (nur) in der Kleinfamilie verhandelt werden.

Auf nationaler Ebene ist ein arbeitspolitisch wichtiger Hebel die Verkürzung der Erwerbsarbeitszeit als gesellschaftliche Norm. Bei diesem Thema kommt oft eines zu kurz: Die Erwerbsarbeitszeit sollte sich an Sorgeverantwortlichen ausrichten. Für viele Beschäftigte mit täglich anfallender Sorge- und Hausarbeit könnte es mehr Sinn machen, die Erwerbsarbeitszeitnorm täglich zu verkürzen (zum Beispiel von acht auf sechs Stunden Erwerbsarbeit) und mit Gleitzeitmodellen zu kombinieren, anstatt eine Vier-Tage-Woche einzuführen. Ein reduzierter Umfang an Erwerbsarbeit sollte mit einer geringeren Aufgabendichte einhergehen. Dies erfordert einen entsprechenden Personalausgleich und sollte durch einen Lohnausgleich für Teilzeitbeschäftigte ergänzt werden. Das Ziel einer nationalen Zeitpolitik sollte darin bestehen, eine gesunde Vollzeitnorm zu etablieren, die eine reduzierte Arbeitsbelastung aufweist und an individuelle Sorgeverpflichtungen angepasst ist.

Auf supranationaler Ebene soll ein „Recht auf Zeit“ in der EU verankert werden. Die Forderung lautet, dass jede:r europäische:r Bürger:in selbstbestimmt über die eigene Zeit verfügen und Zeit für sich haben sollte sowie in der Zeitnutzung nicht diskriminiert werden darf. Viele Organisationen und Städte haben sich unter der Vertretung der Time Use Initiative (2021, 2024) zusammengeschlossen, um dafür auf europäischer Ebene einzutreten und trafen sich 2024 mit EU-Parlamentarier:innen, die die Forderungen in ihre Arbeit integrierten.

Für eine geschlechtergerechte Zeitpolitik sind weitere begleitende Maßnahmen auf verschiedenen Ebenen erforderlich, die nicht nur die Verteilung von Zeit berücksichtigen, sondern auch Geschlechternormen nachhaltig verändern. Beispiele sind: (1) die umfassende Vergesellschaftung und Umverteilung der Sorgearbeit, etwa durch öffentlich bereitgestellte und gut ausgebaute Kinderbetreuungs- und Pflegeangebote, (2) ein Umdenken bei Männern hinsichtlich ihrer Rolle in der Sorgearbeit sowie stärkere zur Väterkarenz und (3) die Verschränkung mit weiteren Maßnahmen, wie Sabbaticals und Weiterbildungszeiten, um die Lebensqualität während und nach dem Erwerbsleben zu verbessern.

Wie können wir Zeit gerechter verteilen?

- Zeitarmut als strukturelles Problem erkennen und als politisches Thema für mehr Zeitgerechtigkeit setzen.

- Lokale Zeitpolitik ermittelt Zeitkonflikte und Zeitbedarfe der Bewohner:innen und erweitert die materielle Perspektive der Daseinsvorsorge (bessere Vereinbarkeit von Öffnungs-, Betreuungs-, oder Fahrzeiten).

- Eine tägliche Verkürzung der nationalen Erwerbsarbeitszeitnorm bei vollem Lohn- und Personalausgleich kann zu einer gesunden und gerechteren Vollzeit-Norm führen.

- Verabschiedung eines „Rechts auf Zeit“ auf EU-Ebene als supranationale Zeitpolitik.

- Maßnahmen zur nachhaltigen Änderung von Geschlechternormen umsetzen, wie die umfassende Vergesellschaftung von Sorgearbeit einschließlich öffentlicher Kinderbetreuungs- und Pflegeangebote und einer stärkeren Verpflichtung zur Väterkarenz.

Zum Weiterlesen

- Achleitner, Sophie (2023). Pensionsreport: Ungleichheiten im System. Online unter:

https://www.momentum-institut.at/news/pensionsreport-ungleichheiten-im-system/ - Bücker, Teresa (2022). Alle_Zeit: Eine Frage von Macht und Freiheit. Ullstein.

- Dengler, Corinna; Dornis, Nora; Heck, Lukas; Völkle, Hanna (2024): Klimafreundliche und gesundheitsfördernde Aspekte von Zeitwohlstand. Policy Brief. Hg. v. Gesundheit Österreich, Wien. Online unter: https://jasmin.goeg.at/id/eprint/3423

- Dornis, Nora; Heck, Lukas; Völkle, Hanna; Dengler, Corinna (2025). Zeitpolitik für ein gutes Leben für alle innerhalb von planetaren Grenzen. Kurswechsel 4/2024, im Erscheinen.

- Heck, Lukas; Witzani-Haim, Daniel (2024). Feministische Perspektiven auf Zeitverwendung und Zeitpolitik. Kurswechsel 4/2023, S.71–88.

- Mairhuber, Ingrid; Atzmüller, Roland (2009). Zeitpolitik in Wien–Politik zur Sicherung der Lebensqualität. Machbarkeitsstudie: Kommunale Zeitpolitik und Projektideen für Wien. FORBA-Forschungsbericht. Forschungs- und Beratungsstelle Arbeitswelt, Wien.

- Reisch, Lucia; Bietz, Sabine (2014). Zeit für Nachhaltigkeit-Zeiten der Transformation: Elemente einer Zeitpolitik für die gesellschaftliche Transformation zu nachhaltigeren Lebensstilen. Bericht des AP 4.2. München.

- Statistik Austria (2023). Zeitverwendung 2021/22. Online unter:

https://www.statistik.at/statistiken/bevoelkerung-und-soziales/zeitverwendung - Time Use Initiative (2021). Declaration of Barcelona on Time Policies. Online unter:

https://timeuse.barcelona/wp-content/uploads/2023/02/DECLARATION-BARCELONA-

ON-TIME-POLICIES_EN.pdf - Time Use Initiative (2024). Tick-tock Europe: championing the Right to time! EU Manifesto on Time Policies. Online unter: https://www.strasbourg.eu/documents/976405/493121724/

Manifesto_Time-Policies_EU.pdf/ab2b8659-052c-cce7-ca12-4b62c22b8b5a?version=

1.1&t=1719321466718