In Österreich und Deutschland sind Rechtspopulistische und –extreme Parteien erstarkt. Sie stellen Minister, Landesräte und Abgeordnete. Es wäre falsch, angesichts dessen zu erstarren und diese Entwicklung zu akzeptieren. Stattdessen sollten wir Strategien, die sich im Kampf gegen rechtsextreme Diskurshoheit und Gewalt bewährt haben, anerkennen und anwenden. Zum Beispiel, wenn es um die Frage geht, wie wir über Rechtsextreme reden; wie wir Gegenöffentlichkeit herstellen und wie wir politische Bildungsarbeit unterstützen, die nicht bloß Faktenwissen, sondern auch Werte vermittelt. Von Kathrin Glösel & Hannah Lichtenberger. Zur PDF-Version.

Mit dem Regierungswechsel 2017 und der Neuauflage von Schwarz-Blau haben sich Kräfteverhältnisse zu Gunsten einer Gruppe rechtsextremer AkteurInnen verschoben: Burschenschaftern. Im freiheitlichen Klub sitzen mehr Burschenschafter als Frauen. Sie sitzen außerdem an den Schalthebeln der Republik und sitzen in Kabinetten. Die sogenannte „Liederbuchaffäre“ um die Burschenschaften Germania zu Wiener Neustadt und Bruna-Sudetia zeigen, dass Antisemitismus und Geschichtsrevisionismus in Burschenschaften fest verwurzelt sind.

Rechtsextremismus heißt Gewalt

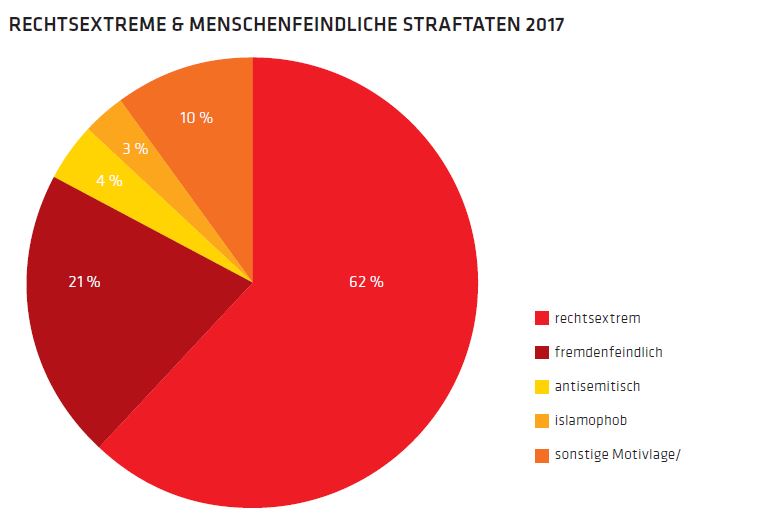

Rechtsextremismus ist nicht bloß eine Weltanschauung unter vielen. Sie ist eine Ideologie der Abwertung, die auch in Übergriffen und Gewalt. Das Innenministerium bilanziert für das Jahr 2017 offiziell 1.063 Straftaten mit rechtsextremem und menschenfeindlichem Hintergrund, 660 davon waren dezidiert rechtsextrem und 227 rassistisch motiviert. Besonders die Zahl der vom Innenministerium verzeichneten Handlungen mit antimuslimisch-rassistischen Motiven ist angestiegen (von 28 Tathandlungen 2016 auf 36 im Jahr 2017).

Im Bundesländervergleich sticht Oberösterreich negativ hervor: es führt mit 192 rechten bis rechtsextrem motivierten Taten und 177 Anzeigen wegen Übertretung des Verbotsgesetzes die Bundesländer-Listen an. Die verstärkte Fluchtbewegung syrischer Schutzsuchender im Jahre 2015 sorgte für ein erschreckendes Hoch in der Statistik rechtsextremer Straftaten, die Zahlen für 2017 sind noch nicht auf das Niveau von 2014 gesunken. Noch mehr Vorfälle dokumentiert die Beratungsstelle ZARA für das Jahr 2017: 1.162 rassistische Vorfälle – eine neuerliche Steigerung gegenüber dem Jahr 2016. Auch das Forum gegen Antisemitismus meldete einen Anstieg – konkret 503 ihnen bekannte Fälle antisemitischer Wortmeldungen in Politik und Medien, gewalttätige Übergriffe, Schmierereien oder die Leugnung bzw. Relativierung des Holocausts. Abgesehen von wichtigen Einzelfiguren gehören Nachrichten-Plattformen (u.a. unzensuriert.at, InfoDirekt, alles roger oder der Wochenblick), die Identitären und Burschenschafter zu den zentralen AkteurInnen des österreichischen Rechtsextremismus.

Eine Sammlung von Erfahrungen und Erfolgen

Dass Handlungsbedarf besteht, ist offenkundig. Die Antwort auf die Frage, was man nun tun kann, ist umkämpft. In einem Gesprächsband haben wir ExpertInnen, AktivistInnen, JournalistInnen, PädagogInnen, PolitikerInnen und engagierte Einzelpersonen aus den Bereichen Online-Recherche, Journalismus, Straßenaktivismus, Aktivismus im Netz, Politik sowie Sozial- und Bildungsarbeit zusammengebracht. Mit ihnen haben wir über Handlungsräume und Strategien gegen Rechtsextremismus diskutiert. Entstanden ist ein Handbuch, das bei Alltagserfahrungen und Best Practice-Modellen ansetzt. Eine Ableitung ist, dass wir in mehreren Arenen gleichzeitig kämpfen müssen – wobei jeder dort ansetzen soll, wo er und sie sich am besten einbringen kann und sich sicher fühlt. Strategien für drei Arenen stellen wir hier vor.

Gegenrede im Netz äußern

Unzensuriert, Wochenblick, Tagesstimme, InfoDirekt: Rechtsextreme Parteien, Organisationen und Kollektive greifen verstärkt auf Owned Media und soziale Netzwerke zurück. Diese (re)produzieren oft falsche Nachrichten, die von UserInnen mit siebzigprozentiger Wahrscheinlichkeit eher verbreitet werden, wie eine Studie dreier ForscherInnen des Massachusetts Institute of Technology zeigt. Das Netz ist also ein Terrain, auf dem politisch-ideologische Kämpfe ausgetragen werden. Der Zugang zu Informationen ist direkter und man könnte sagen: demokratischer. Gleichzeitig wird die Vielfalt von Kanälen genutzt, um mit Informationen bewusst UserInnen in die Irre zu führen oder Hass zu schüren. Simone Rafael, Redakteurin bei Belltower News, beobachtet rechtsextreme Umtriebe im Netz seit Jahren. Sie ist zum Schluss gekommen: „Rechtsextreme (haben) die sozialen Medien schneller als Propaganda- und Vernetzungselement begriffen und schneller professionell für Ansprache und Meinungsmache genutzt als alle anderen politischen Richtungen.“ Doch diesen Zustand müssen wir nicht hinnehmen.

Was tun?

Zunächst: Auf die eigene Sicherheit achten. Wer antifaschistisch im Netz aktivist, sollte die eigenen Daten schützen, auf die Privatsphäre-Einstellungen achten und gegebenenfalls die Kommunikation verschlüsseln. Bevor man in Youtube- und Zeitungs-Foren, Twitter-Threads oder in Facebook-Gruppen gegen rechtsextremen Content anschreibt, sollte man sich gut über die Ziele und die eigenen Möglichkeiten klar werden. Agiert man stellvertretend für eine Organisation oder als Einzelperson? Geht es um das Einmischen in eine konkret stattfindende, thematisch begrenzte Debatte oder um das Erstellen und Verbreiten eigener Positionen und Erzählungen unabhängig von Tagespolitik? Sind Grundsatzfragen wie diese geklärt, sollten Userinnen noch die konkreten Ziele und Mittel festlegen: Will man mit einem Organisations-Account auftreten? Oder mit Klarnamen oder mit anonymem Zweit-Account? Diese Entscheidung ist relevant, weil es hier um die persönliche Sicherheit geht. Wer im Netz politisch agiert, macht sich auch angreifbar. Es hat keinen Sinn, das Duell mit KampfposterInnen oder Kaderfiguren in Foren oder Threads zu suchen. Das verbraucht zu viel der eigenen Energie. Das Gegenüber wird man nicht überzeugen – stattdessen gibt man ihm die Position eines legitimen Diskussionspartners. Stattdessen sollte man sich auf Mitlesende konzentrieren und nützliche Argumente oder Links hinterlassen. Ingrid Brodnig, IT-Kolumnistin und Autorin, rät, sich auf jene digitalen Stammtische zu konzentrieren, an denen man argumentativ tatsächlich etwas ausrichten kann: „Es ist, kurz zusammengefasst, einfach unsinnig, in eine rechtsextreme Gruppe zu posten und dort zu versuchen, meine Meinung durchzuboxen. Sinnvoller ist es, dort mitzudiskutieren, wo ich merke, dass Diskutant_innen noch gespaltener Meinung sind, dass es Potenzial gibt, dass meine Argumente auf Anklang stoßen.“ Die Wahl der Arena ist relevant: Rechte Accounts, Seiten und Facebook-Gruppen sind keine neutralen Diskussionsräume. Das Publikum ist ideologisch gefestigt, das Gegenüber quantitativ überlegen. All das wirkt gegen mich. „Als UserIn hab ich dort auch gar keine Anerkennung, keine Glaubwürdigkeit. Es kostet mich nur Zeit und Energie“, erklärt Brodnig. Wer Debatten positiv beeinflussen möchte, sollte sich darauf konzentrieren, eigene Echokammern zu durchbrechen. Beispielsweise, indem man wieder mehr mit Bekannten interagiert, die nicht in der Timeline auftauchen. Die Chancen, mit einer bekannten Person vernünftig zu diskutieren, stehen besser als bei völlig unbekannten UserInnen, für die man nur ein zusätzlicher, fremder Kommentarschreiberling ist.

Journalismus: Platz für Kontext statt für Kader

Wie kann und soll man über Rechtsextremismus berichten? JournalistInnen lassen in Artikeln und in Diskussionssendungen gerne „alle Seiten“ zu Wort kommen. So werden Kaderfiguren der extremen Rechten zu Diskussionspartnern und Quellen gemacht. Ziel ist, ausgewogen zu berichten. In der Praxis führt das häufig dazu, dass Äußerungen, die abwertend oder demokratiefeindlich sind und Hassgefühle schüren, viel Raum bekommen. Hinzu kommen auch die prekärer werdenden Arbeitsbedingungen von JournalistInnen, die eine tiefergehende Beschäftigung mit konkreten AkteurInnen und die Suche nach(wissenschaftlicher) Hintergrundinformationen immer weiter erschweren. Letztendlich verzerrt das die Wahrnehmung darüber, was sagbar und legitim ist. Dieses Problem hat auch einen Namen: „false balanced journalism“. Am Ende stellen renommierte Zeitungen sogar die Menschenrechte infrage. So hat z.B. „die Zeit“ darüber diskutieren lassen, ob man Flüchtlinge im Mittelmeer ertrinken lassen sollte oder nicht. Ist das ausgewogener, objektiver Journalismus? „Eine solche Debatte ist nicht ausgewogen, sondern zynisch und verantwortungslos“, findet die IT-Kolumnistin und Autorin Ingrid Brodnig. Das alles bedeutet nicht, dass man Rechtsextremismus verschweigen oder unsichtbar machen soll. Allerdings braucht es ein Bewusstsein, wie man Behauptungen, geschaffenen Bildern und rhetorischen Strategien umgeht.

Was tun?

Oft scheitert es schon an den richtigen Zuschreibungen. Wer über eine politische Gruppierung schreibt oder spricht, sollte prüfen überlegen, für welche Begriffe (rechtspopulistisch, rechtsextrem, neofaschistisch, neonazistisch) welche Belege vorliegen. Die Entscheidung für einen Begriff sollte nicht nach Bauchgefühl getroffen oder vom Wunsch getragen werden, mit dem Beitrag mehr Klicks zu produzieren. Im Zweifelsfall können glaubwürdige Institutionen (z.B. das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes, kurz DÖW) bzw. verlässliche Quellen herangezogen werden. So interessant die Biografie von Kaderfiguren sein mag, das Relevante an AkteurInnen sind ihre Ideologie, ihre Vorstellungen eines Staates, den sie herstellen wollen und die Mittel, die sie bereits sind, anzuwenden. Behauptungen von Rechtsextremisten sollten nicht ohne Prüfung als O-Ton übernommen werden. Nach Stellungnahmen zu fragen, ist korrekt und entspricht journalistischer Ethik. Offen bleibt, wie viel zusätzliche Information eingeholt und wie viel Kontext in einem Beitrag angeboten wird, damit nicht bloß zwei gegenteilige Positionen (z.B. ein ranghoher Parteifunktionär und eine Expertin) gleichgestellt angeführt werden. Thematisieren JournalistInnen rechtsextreme Übergriffe, können sie auch den Betroffenen explizit Raum geben. Denn diese Agitation steht der Selbstverharmlosung und –ästhetisierung rechtsextremer AkteurInnen diametral gegenüber. Bei Bildern gilt es, darauf zu achten, wessen Bilder und welche Inszenierung man verwendet. Wenn möglich, sollte man eigene Bilder zur Illustration von Artikeln oder Videobeitragen anfertigen, um nicht geschönte Darstellungen (Fahnenmeere, tobende Massen) von Rechtsextremen angewiesen zu sein. Die, von Rechtsextremen gewünschte und inszenierte Ästhetik darf und soll JournalistInnen gebrochen werden. Anders ist es bei Bildern, die eine Handlungen, beispielsweise einen Angriff, eine Aussage oder eine Zusammenkunft belegen. Diese haben selten eine ästhetisierende Wirkung, sondern untermauern eine journalistische Information.

In Politische Bildung investieren, die Werte vermittelt

Im Frühjahr 2017 hat das Sozialforschungsinstitut SORA eine Einstellungsstudie durchgeführt. 43 Prozent der Befragten gaben an, sich „einen starken Mann“ an der Spitze des Staates zu wünschen. Das Vertrauen in Demokratie ist auf 78 Prozent Zustimmung abgesackt. Reflexartig stellt sich die Frage: Kann politische Bildungsarbeit dieses ‚Problem’ lösen? Bedeutet mehr politische Bildung weniger Rechtsextremismus und mehr Demokratie-Begeisterung? Jene, die unterrichten und als TrainerInnen arbeiten sagen: Nur, wenn sie anders organisiert wird als jetzt. Politische Bildung an Österreichs Schulen krankt an mehreren Stellen. Gängige Schulformate sind nicht geeignet, um offenes, angstfreies Diskutieren auf Augenhöhe und Selbstreflexion zu ermöglichen: Zeitfenster von 50 oder 90 Minuten sind zu eng. Lehrpläne fordern, Fakten zu vermitteln. Fragen zu Identität, Zivilcourage, Emotionen und erlebter Ohnmacht im Alltag räumen diese Pläne keinen Raum ein. Fortbildungen für LehrerInnen sind, so zeigt eine Studie im Auftrag der Arbeiterkammer Wien, von diesen zwar gewünscht, aber die wenigsten der Befragten haben tatsächlich bisher bestehende Weiterbildungsangebote genutzt. Zudem ist das Mittel des Frontalvortrags, der im Unterricht in den meisten Fächern regulär angewandt wird, hinderlich, um – auch kontrovers – zu diskutieren. Gerade Diskussionen, die sich lohnen, in die Tiefe zu gehen und auf der persönlichen Ebene anzuknüpfen (zu Themen wie Existenzängsten, Mobbingerfahrungen, Zivilcourage, Hassgefühlen und Vorurteilen) lassen sich schwer mit den Lehrkräften führen, die man als SchülerIn jeden Tag sieht. Ihnen gegenüber besteht ein permanentes Hierarchie- und Abhängigkeitsverhältnis. Die Situation, um zu Rechtsextremismus, Gewalt und Identitätsbildern Fragen zu stellen und Antworten zu bekommen, ist also verbesserungsbedürftig.

Was tun?

Christian Weißgerber ist Kulturwissenschaftler und Aussteiger aus der Neonazi- Szene. Er trainiert Workshops und Seminare und weiß aus Erfahrung: Faktenwissen wirkt nicht nachhaltig. Aus dem Wissen, wie viele Abgeordneten im Parlament sitzen, ergibt sich weder Demokratiebewusstsein noch das Wissen, dass und wie man selbst Gesellschaft gestalten kann: „Politische Bildungsarbeit muss Werte vermitteln, muss große Begriffe und Ideale wie Freiheit erklären und lebbar machen, das sind ja schwierige, komplexe Konzepte. Und sie muss kritisches Denken anregen und zulassen. Wissensvermittlung ohne Werte ist leer, Wertevermittlung ohne Wissen blind.“ Soll Politische Bildung als Demokratie-Erziehung wirken, muss sie an den Lebensrealitäten, Gefühlen und Handlungsräumen der SchülerInnen (und Erwachsenen) anknüpfen. Bei politischer Bildung und Demokratie-Erziehung sollen das Erleben und Emotionen in den Vordergrund treten. Gruppenübungen, fächerübergreifende Einheiten und Reflexionen sind Möglichkeiten, um Gefahren von Rechtsextremismus, gewaltvolle Ideologien sowie die Möglichkeiten und Grenzen von Teilhabe erfahrbar zu machen. Das heißt auch, dass Politische Bildung Unsicherheiten und Existenzängste als Themen aufgreifen muss. So können SchülerInnen über soziale Ungleichheiten, über Selbsterhöhung und Abwertung anderer lernen. Politische Bildung funktioniert vor allem über externe TrainerInnen. Sie können bei Jugendlichen die Hierarchie, die es sonst z.B. zwischen Lehrperson und SchülerInnen gibt, aufbrechen. Diskussionen sind offener und die Lerneffekte meist größer. Das gilt auch für Erwachsene und betriebliche Weiterbildungen. Die Fördermittel für extern organisierte Lehreinheiten – egal ob ein- oder mehrtätig – werden gekürzt. Eine Trendumkehr ist hier notwendig. Politisch Verantwortliche müssen mehr in Bildungsarbeit investieren.

ZUM WEITERLESEN

- Brodnig, Ingrid (2016):Hass im Netz: Was wir gegen Hetze, Mobbing und Lügen tun können. Brandstätter Verlag.

- Glösel, Kathrin; Lichtenberger, Hanna (2018): Unbeugsam & Unbequem. Debatten über Handlungsräume und Strategien gegen die extreme Rechte. Unrast Verlag.

- Glösel, Kathrin (2016): Wie wir Identitären die Öffentlichkeit streitig machen können, online abrufbar unter: https://mosaik-blog.at/wie-wir-identitaeren-die-oeffentlichkeit-streitig-machen-koennen/

- Kaltenbrunner, Andi; Karmasin, Matthias; Kraus, Daniela (2010): Der Journalisten-Report III. Politikjournalismus in Österreich. facultas.wuv.-Verlag.

- Mernyi, Willi; Niedermair, Michael (2010): Demagogen entzaubern: Hetzer stoppen. Propaganda entlarven. Vorurteile entkräften. ÖGB-Verlag.

- Vosoughi, Soroush; Roy, Deb; Aral, Sinan (2018): The spread of true and false news online; in: Science 359(6380), S. 1146-1151; DOI: 10.1126/science.aap9559